L'Âge mûr

L'Âge mûr

Fonte Eugène Blot, n°3, 1907

Avec L’Âge mûr, Camille Claudel montre sa maîtrise artistique et sa créativité, parvenues à maturité. L’artiste traite ici du temps qui passe, de la vieillesse et de la mort, sujets chers aux symbolistes. La composition parfaitement maîtrisée traduit la fuite inexorable du temps : une diagonale relie le corps de la jeune femme suppliante à la main tendue de l’homme et à la draperie de la vieille femme. Les différents niveaux de la terrasse accentuent encore cette marche dont l’issue ne peut être que la mort. L’artiste excelle ici à représenter plusieurs moments d’une même histoire : la jeune femme montre douleur puis résignation, l’homme tente de résister mais déjà se laisse entrainer. Surtout, Claudel joue avec les vides, qui font partie intégrante de l’œuvre : l’espace entre les mains de l’homme et de la femme exprime à lui seul toute la tension émotionnelle de ce moment.

Évoqué dès 1890 dans une lettre de l’artiste, L’Âge mûr connaît une longue genèse et est exposé pour la première fois au public en 1899. Après plus de dix ans d’échanges et de tractations entre Camille Claudel et l’État, la commande publique en marbre ou en bronze de cette œuvre ne voit finalement jamais le jour. Mais un collectionneur privé, le capitaine Tissier, commande L’Âge mûr en bronze, qui est fondu en 1902. Puis, à partir de 1907, Eugène Blot, galeriste, éditeur et fidèle soutien de la sculptrice, commercialise une réduction en bronze de ce groupe.

On a souvent réduit cette œuvre à sa dimension autobiographique. Mais si la sculpture fait écho à sa séparation d'Auguste Rodin, Camille Claudel y évoque avant tout la destinée humaine : cette allégorie des âges de la vie, montrant le passage de la jeunesse à l’âge mûr puis à la vieillesse, revêt une portée universelle. Surtout, la sculptrice affirme son autonomie artistique, par une expressivité, un traitement de l’espace et une vie intérieure des personnages qui n’appartiennent qu’à elle.

Aurore

Aurore

Fonte E. Blot no1, 1908

Cette petite fille, au regard tourné vers le ciel et à la chevelure détachée est la dernière interprétation que donne Camille Claudel du buste de La Petite Châtelaine réalisée vers 1882. En effet, elle reprend souvent ses compositions et propose des variations, notamment sur le travail de la chevelure. Ces reprises témoignent de sa modernité et peuvent être rapprochées de la pratique d’Auguste Rodin. Avec ce buste, l’artiste s’inscrit stylistiquement dans le courant Art nouveau en ce début de XXe siècle : le visage présente un modelé lisse et ferme et des contours bien dessinés ; quant à la chevelure abondante, elle est formée de magnifiques courbes.

En accentuant le caractère universel et allégorique de ce buste par un traitement esthétique des traits, Camille Claudel affirme son appartenance à la sphère des artistes symbolistes à une période où elle souhaite se détacher de l’art et de l’influence d’Auguste Rodin. Symbole de pureté, Aurore lève ses yeux animés de la lueur des premiers rayons du soleil, signe de renouveau et d’espoir. Cette œuvre intemporelle interpelle quiconque l’admire.

Le fondeur et éditeur Eugène Blot acquiert le plâtre d’Aurore et, à partir de 1908, il en édite six exemplaires en bronze. Au musée Camille Claudel sont présentés le chef-modèle en bronze qui a servi à reproduire l’œuvre et une version en bronze avec une patine vert d'eau très particulière.

Voir aussi dans les collections :

Les Bavardes ou Les Causeuses

Les Bavardes ou Les Causeuses

Exposées en plâtre au Salon de 1895 et en onyx en 1897, Les Causeuses reçurent un accueil critique mitigé. Pourtant, les commandes privées permirent à Camille Claudel d’en multiplier les traductions en marbre, avec ou sans paravent : pour l’artiste Frits Thaulow, l’architecte Charles Pontremoli puis l’homme d’affaires Joanny Peytel, qui acquit également la version en onyx et bronze.

Voir aussi dans les collections :

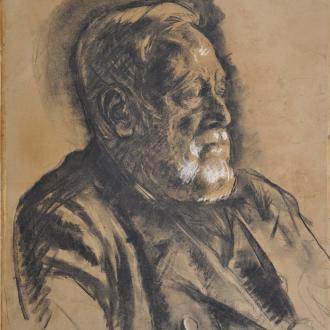

Buste de femme âgée ou Portrait de Madame Claudel

Voir aussi dans les collections :

Tête d’enfant ou Étude pour un Bourgeois de Calais

Voir aussi dans les collections :

Tête de jeune fille au chignon ou Tête de rieuse

Voir aussi dans les collections :

L'Abandon

L'Abandon

Fonte Eugène Blot n°2, 1905

Cette sculpture en bronze est un petit modèle édité en 1905 par le fondeur et collectionneur Eugène Blot d’après un groupe réalisé par Camille Claudel entre 1886 et 1888, alors qu’elle travaillait dans l’atelier d’Auguste Rodin. Cette version a été légèrement revue par rapport au plâtre plus grand que nature qui fut exposé en 1888 au Salon des artistes français sous le titre Sakountala et qui obtint une mention honorable. L’homme est agenouillé, il soutient la jeune femme qui est debout. Celle-ci replie son bras droit pour cacher son sein, s’appuie sur sa jambe gauche. Le reste du corps se relâche, la femme s’abandonne entièrement dans les bras de l’homme. Les visages sont proches, il semble murmurer à son oreille ou prêt à lui donner un baiser. La source première, comme l’indique le titre du plâtre, est un drame écrit au IVe ou Ve siècle par le poète hindou Kalidasa : lors d’une partie de chasse, le roi Douchmanta rencontre la jeune Sakountala. Tous deux tombent immédiatement amoureux mais le roi doit quitter la jeune femme. En gage de son amour, il lui offre un anneau pour lui permettre de se faire reconnaître. Toutefois, victimes d’une vengeance, Sakountala se fait dérober l’alliance et Douchmanta oublie sa fiancée. Il finit par recouvrer la mémoire grâce à un pêcheur qui lui rapporte la bague trouvée dans le ventre d’un poisson. Un doute subsiste sur l’épisode qui a inspiré Camille Claudel. L’artiste a peut-être représenté la rencontre entre les deux amoureux. Il est aussi possible de voir dans cette sculpture le moment des retrouvailles alors que l’amant implore le pardon de Sakountala. Quoi qu’il en soit, cette sculpture dépasse la transcription d’un moment d’une histoire. L’Abandon : le titre de l’édition en bronze, est désormais allégorique, montrant l’importance accordée à la posture de l’amante confiante, qui s’abandonne dans les bras de l’être aimé. Camille Claudel interroge le lien amoureux, ses nuances et ses subtilités. L’enlacement du couple dévoile la ferveur amoureuse. Dans L’Abandon, les corps s’effleurent à peine, soulignant la délicatesse des sentiments.

Voir aussi dans les collections :

L’Homme penché

Voir aussi dans les collections :

Étude pour la tête d’Hamadryade

Voir aussi dans les collections :

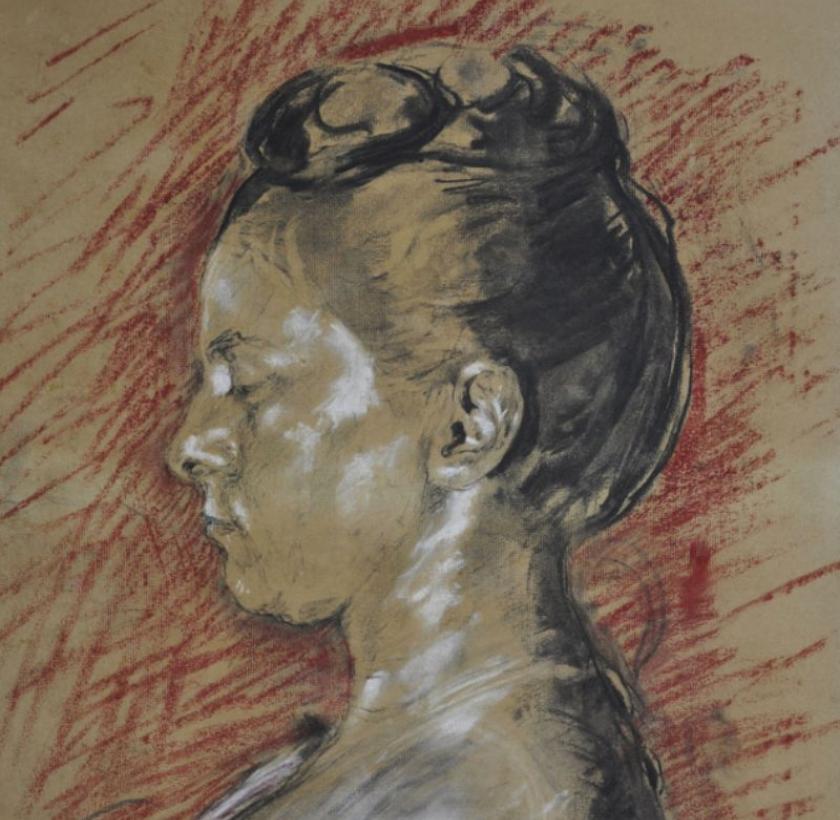

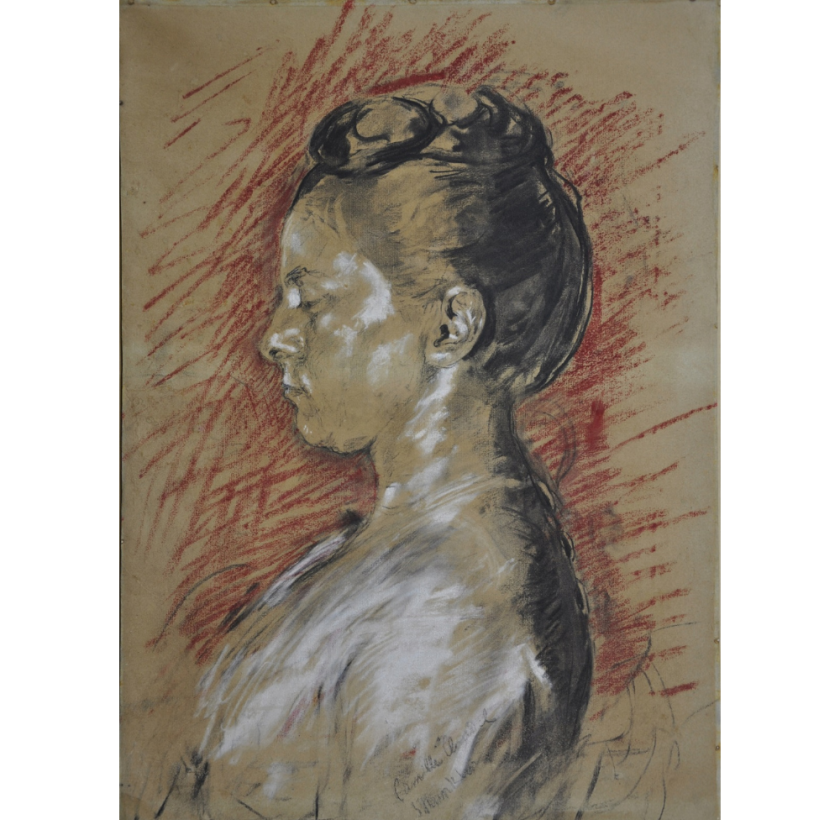

Florence Jeans

Florence Jeans

Œuvre non exposée

Camille Claudel rencontre Florence Jeans grâce à une amie commune, la sculptrice anglaise Jessie Lipscomb. De 1886 à 1889, leur correspondance fournie témoigne de leur intimité. Camille Claudel y évoque l’avancement du groupe Sakountala, ses difficultés avec ses modèles, Jasmina et Giganti, ses projets d’exposition ou encore sa brouille avec Jessie. Les deux jeunes filles abordent également des sujets plus légers : les dernières robes à la mode à Paris, des conseils de lecture ou leurs progrès en anglais et en français. En 1893, dans une dernière lettre, la sculptrice envisageait une nouvelle visite à Shanklin.